内容概要

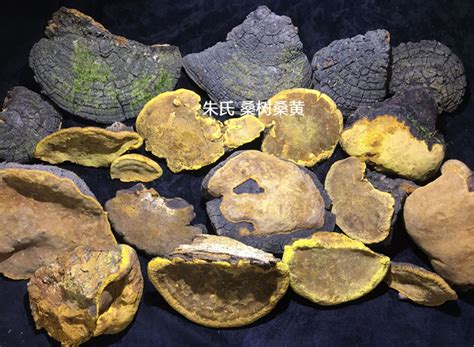

桑黄作为传统药用真菌,在历代典籍及地方文献中存在十余种不同称谓,这些别称的形成既与形态特征相关,也映射出中医药认知体系的发展脉络。本文系统梳理了桑黄在《本草纲目》《药性论》等古籍中记载的桑耳、桑寄生等经典别称,并对照《中国真菌志》等现代文献,解析其命名与桑树寄生特性的关联机制。同时,针对不同地域对同源物种的差异化命名现象,特别整理江浙地区“黄芝”与西南地区“树舌”等地域性称谓的演变轨迹。值得注意的是,现代抗肿瘤研究中使用的火木层孔菌、鲍氏层孔菌等学名,实质是桑黄在生物分类学框架下的规范命名。

| 别称类型 | 典型名称 | 文献出处 | 主要特征 |

|---|---|---|---|

| 古籍别称 | 桑耳、桑菌 | 《神农本草经》 | 强调寄生桑树特性 |

| 地域别称 | 黄芝、树舌 | 《滇南本草》 | 反映地域辨识差异 |

| 现代生物分类 | 火木层孔菌 | 《中国药用真菌图鉴》 | 基于子实体显微结构 |

| 临床应用命名 | 抗癌真菌Phellinus | 《肿瘤药理学》 | 突显抗肿瘤活性成分 |

桑黄别名总览

桑黄作为传统药用真菌,在历史文献与民间应用中形成了丰富的别称体系。根据《药性论》《本草纲目》等典籍记载,其核心别名包括"桑耳""桑臣""桑黄菇"等,均与寄生于桑树的特性相关。地域差异亦催生多样化命名,如江浙地区称"桑寄生",西南少数民族典籍中则记录为"梅朵"(藏语音译)。现代药理研究中,其抗肿瘤活性成分被命名为"鲍氏层孔菌多糖",而国际真菌分类体系将其划归为锈革孔菌科,学名"Sanghuangporus sanghuang"。值得注意的是,"桑耳"与"桑寄生"虽常与桑黄混淆,实则指向不同生长阶段的子实体或寄生植物,需结合具体形态与药理特征加以区分。

古籍记载桑黄别名

桑黄作为传统药用真菌,在历代医学典籍中积累了丰富的别称体系。唐代《药性论》首次以"桑耳"之名记载其药用价值,北宋《新修本草》则采用"桑臣"作为正名,并描述其"生于桑树,色黄如金"的形态特征。至明代《本草纲目》,李时珍系统梳理了"桑黄菇""桑上寄生"等十余种异名,其中"桑黄"称谓的确立源于其寄生于桑树且菌盖呈黄褐色的生物特性。值得注意的是,宋代《证类本草》所载"桑菌"之名,实为当时对桑树寄生菌类的统称,需结合具体形态描述加以区分。

研究古籍中桑黄别名时,建议同步考察同期地方志与医案记录,可更完整还原不同历史时期的命名特征与使用差异。

地域差异与别称演变

桑黄作为传统药用真菌,其别称体系因地域文化和用药习惯差异呈现出丰富的多样性。在北方地区,《证类本草》等文献多沿用"桑耳"之称,强调其寄生于桑树树干的形态特征;而江南一带的《吴普本草》则记录为"桑臣",可能与当地方言及对菌类药用价值的推崇相关。西南少数民族医药体系中,彝医典籍《启谷署》以"树鸡"命名,既暗合其黄褐色的外观特征,又隐喻其药用价值的珍贵性。随着明清时期药材贸易的兴盛,"桑黄"逐渐成为通行称谓,但在福建、台湾等沿海地区仍保留"桑寄生菌"的复合式命名,折射出当地对寄生类药材的认知传统。现代调查显示,陕西秦岭山区至今沿用"老木菌"等地域性称谓,生动反映了民间对菌体生长年限与药效关联的朴素认知。

抗肿瘤应用中的别称

在肿瘤治疗领域,桑黄因其显著的抗肿瘤活性被赋予多个功能指向性名称。现代药理学研究中,其提取物所含的多糖肽复合物及三萜类成分被证实具有抑制癌细胞增殖的作用,故在临床文献中常以"抗癌真菌"或"肿瘤抑制真菌"代称。日本学者在《国际药用真菌研究》中将其标注为"Phellinus linteus抗癌株",强调特定菌株的药用价值。部分实验报告则依据其作用机制命名为"细胞周期阻滞因子"或"凋亡诱导剂",这类称谓直观反映了其调控肿瘤细胞生命周期的特性。值得注意的是,其活性成分hispidin(桑黄素)的发现,使得"hispidin源生体"成为生物制药领域的专业代称,这一命名方式已收录于《天然产物抗肿瘤成分词典》。

免疫调节相关名称

在抗肿瘤应用之外,桑黄在免疫调节领域的活性成分研究催生出多个专业命名。现代药典中常以"桑黄多糖"指代其核心免疫活性物质,该名称源自其富含的β-葡聚糖结构特征。科研文献中则采用"Phellinus linteus多糖复合体"(PL-PS)这类化学分类术语,突显其真菌来源与成分特异性。部分临床制剂标注为"桑黄免疫调节剂",着重体现其促进巨噬细胞活性及淋巴细胞增殖的功能特性。值得注意的是,《中华本草》修订版中记载的"桑菌丝体提取物",实质上与当前免疫学研究中的桑黄胞外多糖(EPS)存在成分关联性,这种命名差异反映了传统认知与现代分子生物学研究的衔接轨迹。

现代生物学分类术语

在现代微生物分类体系中,桑黄的学名被确认为Phellinus linteus,隶属于真菌界(Fungi)担子菌门(Basidiomycota),进一步归类于层菌纲(Hymenomycetes)、锈革孔菌目(Hymenochaetales)的锈革孔菌科(Hymenochaetaceae)。其分类依据包括子实体形态特征、菌丝结构及分子生物学数据,例如ITS序列分析可精准区分其近缘物种。国际真菌数据库(如MycoBank、NCBI)中,桑黄的系统发育位置已通过多基因联合分析得到验证,并确认其与桑属植物的寄生关系。值得关注的是,其子实体中活性成分的合成路径研究,进一步推动了桑黄在分子层面的分类细化,例如通过基因组测序(如2020年完成的全基因组解析)揭示了其代谢特征与药用功能的遗传基础。

桑耳桑寄生名称溯源

"桑耳"之名最早见于《神农本草经》,其描述与桑黄形态特征高度吻合,特指寄生于桑树的多孔菌类。唐代《药性论》记载"桑黄如耳,附木而生",直观呈现其耳状外观与寄生特性,成为"桑耳"称谓的直观来源。"桑寄生"之称则存在概念交叠,宋代《本草图经》指出部分医家误将桑树寄生植物与真菌类桑黄混称,实则两者科属迥异。这种命名混淆在明清时期逐渐厘清,《本草纲目拾遗》特别标注"桑寄生乃槲寄生属,桑黄乃菌芝类",明确区分两类药材。现代研究证实,古代文献中"桑耳"多指桑树腐朽部位生长的层孔菌属真菌,与现今定义的桑黄(Sanghuangporus sanghuang)存在生物学关联。

药用别称临床应用解析

桑黄在临床应用中常以不同别称指向其药用特性,其中"桑耳"多用于描述其抗肿瘤活性相关的制剂命名。现代药理学研究显示,桑黄提取物在抑制癌细胞增殖方面具有显著效果,因而在肿瘤辅助治疗领域常被称为"抗癌桑黄"。而"桑寄生"这一别称则多见于免疫调节相关的文献记载,其多糖成分被证实能够激活巨噬细胞功能,相关制剂在临床中常标注为"免疫调节真菌提取物"。值得注意的是,现代研究使用的学名"Phellinus linteus"已成为国际期刊通用表述,这一生物学分类术语的规范使用,既延续了传统药用认知,又确保了科研交流的准确性。《中华本草》等典籍记载的"桑菌"别称,现多用于标注具有双向调节免疫功能的复方制剂,体现了传统命名与现代临床实践的融合。

结论

桑黄在历史文献与当代医学中的多元别称体系,直观反映了人类对这一药用真菌的认知演进。从《本草纲目》记录的"桑耳""桑臣"到现代抗肿瘤研究中的"Phellinus linteus",其名称变迁既包含中医药理论对寄生特征的描述,亦融合了现代分子生物学对菌种分类的精准界定。地域性别称如东北地区"桑寄生菌"与江浙"桑黄芝"的并存,印证了传统医药知识在传播过程中的适应性演变。当前临床应用既保留"桑黄"这一核心称谓,又在免疫调节制剂研发中衍生出"桑黄多糖提取物"等标准化术语,形成传统命名与现代科学表述的共生格局。

常见问题

桑黄在古籍中有哪些典型别名?

《本草纲目》等典籍记载的别名包括桑耳、桑菌、桑臣,这些名称多与其寄生于桑树的特性相关。

桑黄在不同地区的别称有何差异?

东北地区常称其为桑寄生,而南方民间则可能以“树舌”代指,这与地域性药用传统及形态描述习惯有关。

抗肿瘤研究中如何称呼桑黄?

现代药理学文献中多使用“Phellinus linteus”这一学名,部分临床报告会标注其菌株编号或提取物代号(如PL-1)。

桑黄的现代分类术语与古代别名为何不一致?

因真菌分类学发展,桑黄被重新划归为锈革孔菌科,其生物学名称“Inonotus sanghuang”已替代部分传统称谓。

上一篇:桑黄副作用与注意事项详解

下一篇:桑黄六大核心功效解析